„Ich wollte, dass jeder Mensch Zugang zur effektivsten Versorgung bekommt.“

Der Mensch hinter der Idee

Max Michels ist mit medizinischer Rehabilitation aufgewachsen. Seine Familie betreibt seit Jahrzehnten Rehakliniken, er kennt das System von innen – und von der Menschenseite. „Ich war oft beeindruckt, mit welchem Herzblut unsere Teams gearbeitet haben“, sagt er. „Aber ich habe auch gesehen, wo die Versorgung aufhört.“ Spätestens nach dem Klinikaufenthalt – dann, wenn Menschen alleine weitermachen müssen. Genau hier begann sein persönlicher Antrieb: „Ich wollte, dass jeder Mensch – unabhängig von Wohnort oder Lebenslage – Zugang zur besten Versorgung bekommt.“

Aber was bedeutet eigentlich Rehabilitation?

Rehabilitation heißt, wieder unabhängig leben zu können. Viele Menschen denken beim Thema Reha nur an den dreiwöchigen Klinikaufenthalt – aber das ist nur der Anfang einer oft monatelangen Genesungsreise. Rehabilitation ist keine Einmalmaßnahme. Sie ist der Beginn einer oft langen Reise. In der Klinik lernen Menschen mit Einschränkungen umzugehen, sich gesünder zu ernähren, mit Stress besser umzugehen – oft braucht es eine komplette Lebensstiländerung. Doch zu Hause fehlt vielen die nötige Unterstützung.

Der Moment, der alles veränderte

Im Jahr 2008 trat Max Michels in das Familienunternehmen ein. Er durchlief den klassischen Weg: Zunächst als stellvertretender Klinikleiter in der Sachsenklinik, später als Geschäftsführer der Brandenburgklinik. Dort stieß er auf zwei entscheidende Herausforderungen, die seine Vision für die Zukunft der Reha nachhaltig prägten.

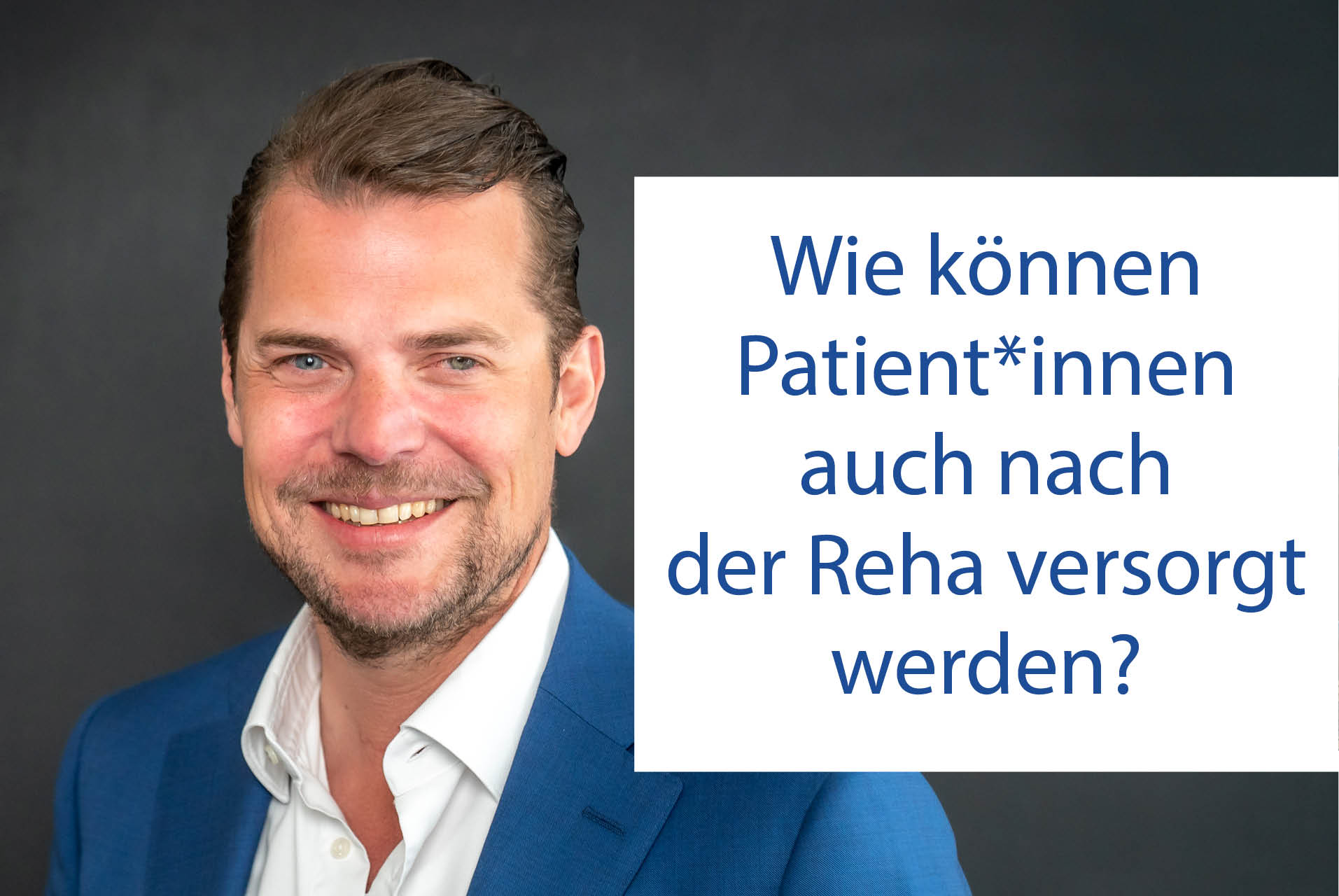

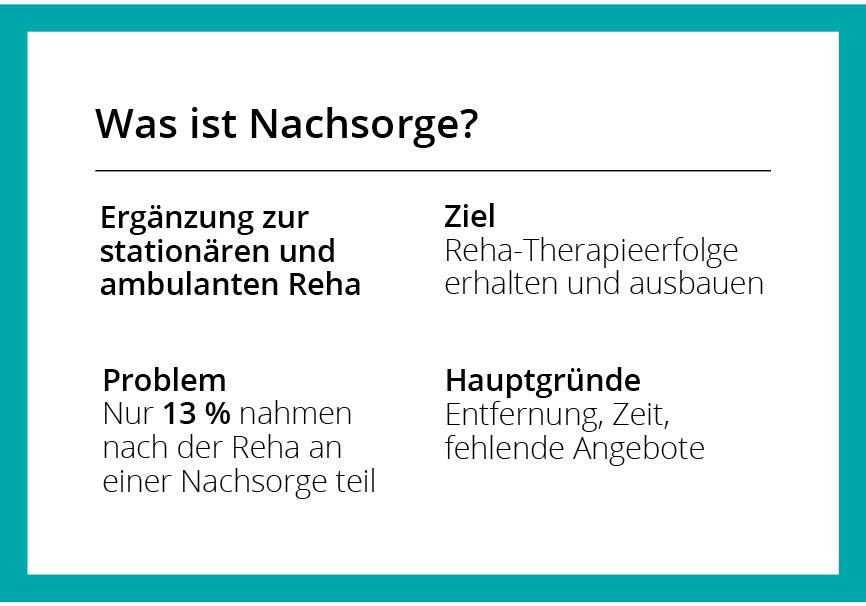

Das erste Problem: Die Nachhaltigkeit der Versorgung in Deutschland. Bei einer Visitation der Deutschen Rentenversicherung wurde Michels darauf hingewiesen,dass das Nachsorgeangebot seiner Klinik nicht ausreichend sei. Er erläuterte der Delegation, dass viele Patient*innen aus einem Umkreis von 50 bis 200 Kilometern anreisen – und kaum jemand bereit sei, für eine Nachsorge-Sitzung von nur 90 Minuten diese weite Strecke zurückzulegen. Die Antwort überraschte ihn: „Herr Michels, jetzt seien Sie doch mal kreativ. Vielleicht kann man da was mit Computern machen.“ Dieser Impuls war der Funke, der bei ihm Begeisterung auslöste. Bei einer anschließenden Recherche stellte er fest, dass lediglich 13 % der Reha-Patient*innen überhaupt eine Nachsorge in Anspruch nehmen – nicht aus mangelnder Motivation, sondern aufgrund der Entfernung und der unflexiblen Terminstruktur. Es fehlte schlicht eine flächendeckende, skalierbare Technologie, um diese Versorgungslücke zu schließen.

Das zweite prägende Erlebnis führte Max Michels auf eine Reise nach Asien. Dort sollte er gemeinsam mit einem Vertreter eines internationalen Großunternehmens neurologische Rehakliniken aufbauen. Diese Reise war sein erster tiefer Einblick in andere Gesundheitssysteme – und die Erkenntnis war ernüchternd: In vielen Ländern existieren weder Rehabilitation noch Nachsorgeangebote. Nicht, weil diese unwirksam wären, sondern weil Fachkräfte, Strukturen und das nötige Wissen fehlen. Ein geplantes Projekt, eine Universität zur Ausbildung von Therapeut*innen, scheiterte letztlich an genau diesen Hürden.

Diese beiden Erfahrungen – die fehlende Nachhaltigkeit der Nachsorge in Deutschland und der komplette Mangel an Rehabilitation in vielen Ländern – führten zu der Erkenntnis: Effektive Versorgung scheitert weltweit häufig an denselben Herausforderungen – an Zeit, Ort und strukturellen Rahmenbedingungen.

„Reha ist wie Schule fürs Leben – aber wer begleitet uns, wenn der Unterricht vorbei ist?“

Der Geistesblitz – und die Geburtsstunde von Caspar

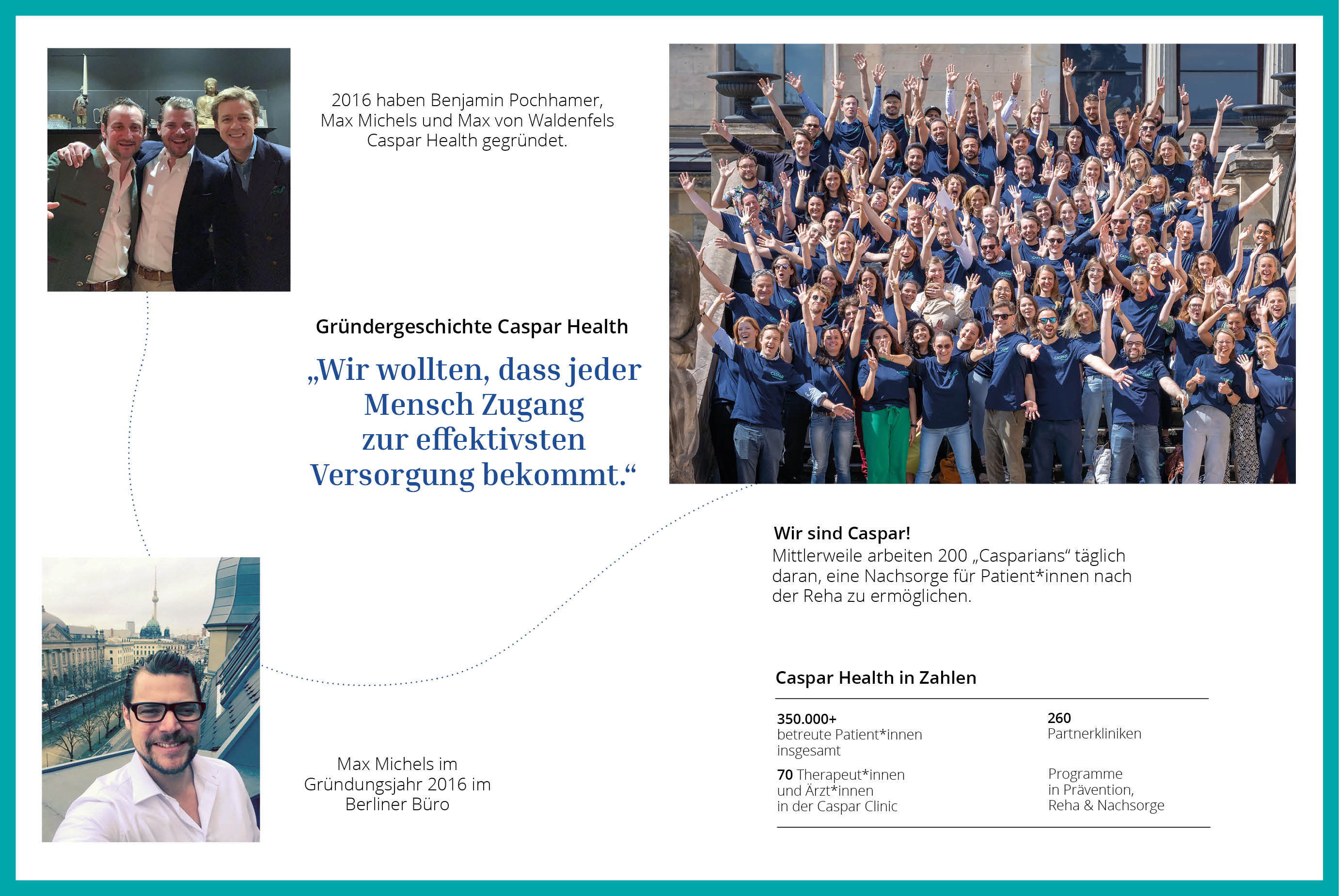

An einem Abend saß Max Michels mit einem engen Freund zusammen. Sie sprachen über die Parallelen zwischen Deutschland und anderen Ländern – und wie unzugänglich Nachsorge vielerorts ist. Und dann kam der Gedanke: „Was wäre, wenn wir eine digitale Klinik bauen würden?“ Die Idee für Caspar Health war geboren. Am 31. März 2016 gründete er gemeinsam mit Max von Waldenfels und Benjamin Pochhammer Caspar Health mit dem Ziel, Menschen nach der Reha nicht allein zu lassen, sondern digital weiter zu begleiten. Heute zählt das Unternehmen über 200 Mitarbeitende, betreute bereits über 350.000 Patient*innen und arbeitet mit mehr als 260 Rehakliniken in Deutschland zusammen.

„Wenn jemand schreibt: „Dank Caspar kann ich wieder mit meinen Enkelkindern spielen“, berührt mich das tief und ich weiß, wofür wir das machen.“

Was Caspar besonders macht?

Das Unternehmen kombiniert analoge Therapieangebote mit digitalen Komponenten. Dort, wo Zeit und Ort bisher Barrieren waren, schaffen wir neue Wege – flexibel, individuell und wirksam. Gemeinsam mit unseren Partner-

kliniken und ambulanten Einrichtungen ermöglichen wir eine Versorgung, die sich an den Bedürfnissen der Patient*innen orientiert – nicht umgekehrt. Caspar Health ist heute viel mehr als eine Plattform für digitale Nachsorge. „Wir gestalten die Zukunft der Gesundheitsversorgung, indem wir den Wert der Versorgung für alle steigern. Jeden Tag begleiten wir Menschen auf ihrer Genesungsreise – und helfen ihnen dabei, langfristig und nachhaltig unabhängig zu werden und zu bleiben.“

Das Herzstück: Digitale, aber persönliche Nachsorge

Eine der wichtigsten Entscheidungen war, die Caspar Clinic ins Leben zu rufen. Mittlerweile arbeitet dort ein 70-köpfiges Team aus Therapeut*innen und Ärzt*innen. „Bei uns erhält jede Patientin und jeder Patient eine persönliche Bezugstherapeutin oder einen Bezugstherapeuten, die oder der sie durch alle Schritte der Nachsorge begleitet. Sie motivieren, hören zu, stellen Pläne um, wenn es nötig ist. Diese persönliche Betreuung ist ein echter Erfolgsgarant – einige wollen Caspar nach der Nachsorge sogar weiter nutzen.“